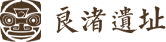

良渚古城是一座水城,古城有9个城门,连接着内城和外城,但只有1座是陆城门,其余8座都是水城门(如图一)。现在,我们去良渚古城遗址公园参观,在南城墙展示点的旁边,就是一座水城门。良渚先民们划着竹筏,载着从城外采集来的建城的石料,缓缓而来。

图一 良渚古城三重城结构、重要台地和水系分布

图二 良渚古城水城门 (盛淑彦/摄)

5000多年前的城墙也并不是大家所想象的“长城”的模样,而是两面坡的台地,台地底部宽度最宽达到150米。台地的形制也并不规整,内外都有很多凹凸不平的地方。凸起处坡度低缓,类似现在江南水岸常见的河埠头,两个凸起的中间形成小小的港湾。城墙内外的河道将这些港湾连接起来,通过四通八达的水系,与其它水域相通。

图三 良渚古城遗址的水域

古城的河道也是先民们努力建设的成果。据计算,外城以内的古河道总长度超过30千米,这些河道除了少部分利用了原有的河道外,大部分都是人工挖掘而成。其中一条利用原来自然河道改建而成的人工河道,历经五千多年仍旧保存完好,它就是古城南面现在仍在使用的良渚港。

这些四通八达的河道,是五千多年前水路交通的基础。

木质的遗物被千年的岁月冲刷,很难保存。所以,直到2010年,在杭州临平的茅山遗址才首次发现了良渚文化时期的独木舟。这件独木舟尖头方尾,全长7.35米,最宽处0.45米,深约0.23米,船身由整段的马尾松圆木加工而成,局部稍有残缺。这是国内目前考古发掘出土的保存最完整、最长的史前独木舟。根据推算,这件独木舟的最大载货量能达到300千克。

图四 临平茅山出土独木舟

良渚博物院文明圣地展厅展示了一件卞家山遗址发现的木桨,由青冈木制成,木桨浆叶是宽扁方头,两翼及头部双面削薄,桨叶与把手的长度相近。整个木桨长150厘米、桨叶长达80厘米,这种长度的桨叶迎水面很大,使用这样的木桨,只要船工多一点,就能驱动大舟了。

图五 卞家山遗址出土木桨

除了独木舟以外,还有一种制作更为便捷的水上交通工具,就是我们开头提到的竹筏。

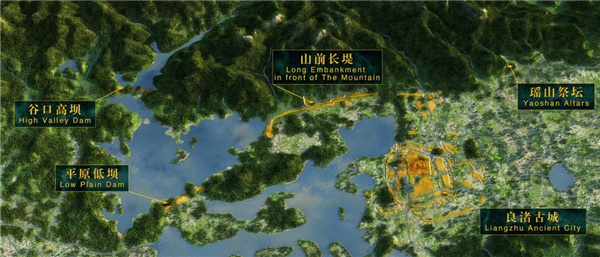

竹筏,使用竹材捆扎而成,浮力强、吃水量少、平衡性好,不易倾覆,又具有就地取材,制作简便的优点,历来是江南地区重要的水上运输工具。在余杭的南湖遗址出土过一条马桥文化的竹筏,竹筏长280厘米,宽80厘米,由5道竹篾编缀而成。

图六 南湖遗址出土竹筏

竹筏是非常实用的材料运输工具。良渚古城南城墙底下的铺垫石存在明显的分垄现象,不同垄之间的铺垫石存在着岩性或形状的差异。不同岩性的分垄现象表明岩石来自不同的采集地点,而每一垄内又往往可以根据石块的大小和形状等明显的差异进一步划分成小块,这种块可能就是当时运输工具一次的运载量。而运输这些石块的运输工具推测就是2米多宽、8米多长的竹筏。

图七 城墙铺垫石的分垄现象

这些城墙的铺垫石来自周围4千米范围内的山郊,竹筏运输一次来回的时间大概在3.25个小时,算上采集、搬运、卸船与铺装的时间,每筏次耗时超过10个小时,铺完整个城墙需要66.8万工时,以每工8个工时计算,则需要8.4万人投入到城墙的建造中来。可以想见当时在建城之际,河道中、陆地上定是舟楫穿梭、往来繁忙。

五千多年前的良渚人,选择定居在了这片湿地水乡,一点点地修整河道,依靠舟楫之便打破了原来地域阻隔的桎梏,良渚古城就在这一趟趟的舟行往来之间,逐渐发展,繁荣壮大。