江南是什么样的?杜牧在《江南春》里写“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风”,往前推三四千年,“酒旗”在良渚应该还不能随风飘起,但“水村山郭”的风貌已经形成了。

在良渚古城的外城,有一处良渚时期的村落——庙前遗址。这个遗址自1988年开始历经多次发掘,考古学家们基本掌握了这个聚落的形态和特征。

在这里生活的良渚先民背山而居,面向湿地和水源。1988年开始的第一二次发掘揭露的遗迹表明,在良渚早期,有一条河沟一直延续使用,居址和墓葬位于河沟的西南侧。生活在这个时期的良渚人,在房址的选择上,随着时间的推移更靠近水域。

庙前遗址第一次发掘:良渚文化第二期遗迹平面图

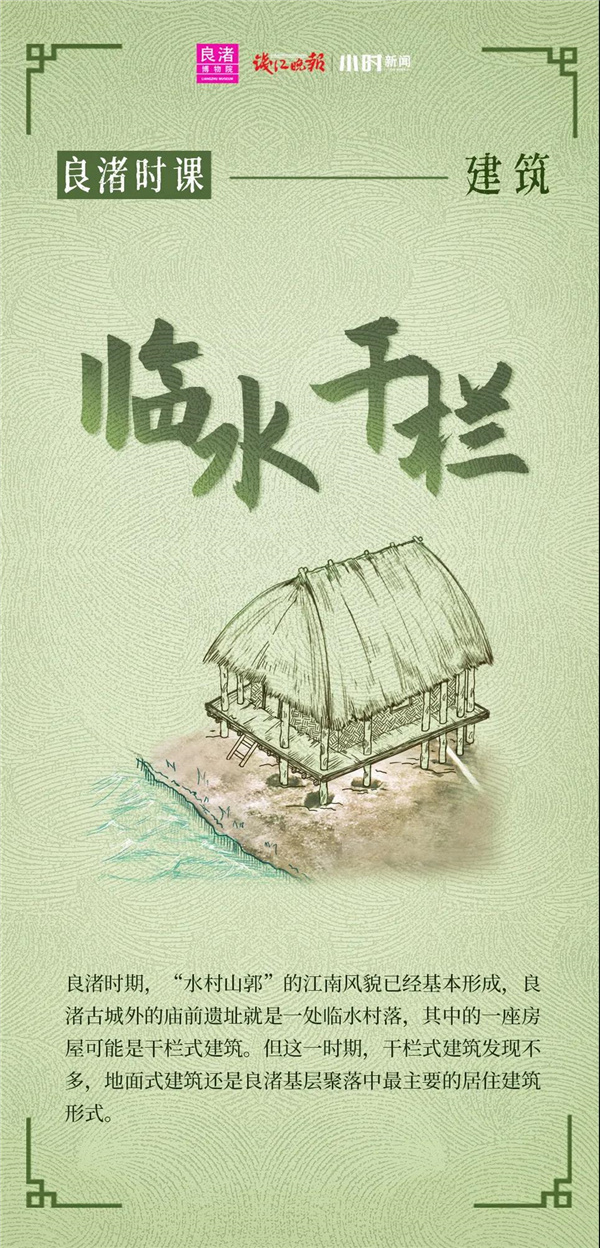

F1就是良渚人在水边搭建的其中一座房屋,根据残存的柱洞来看,这座房屋采用了挖坑垫板立柱的方式放置用来支撑房屋的承重柱。具体的做法是先在挖好的柱洞底部平铺2-3块木板,将承重柱立好后,再用从别处运来的黄土将坑洞填平,夯打压实;同时,将柱洞周围的地面用黄土铺平,形成平整的地面。

F1其中一个柱洞Z13的平剖面图,柱洞底部垫有木板

但令人疑惑的是,在这个铺平的面上,考古学家们并未发现其它生活痕迹,比如废弃的陶器、残存的草席等。有两种可能的情况,一方面,这座房屋是地面式建筑,但由于年代久远,当年的生活痕迹已经被历史消磨殆尽,只留下了建造房子时留下的柱坑;还有一种可能,F1是一座干栏式房屋,铺平的这个面是搭建房屋的工作面,房子的主人生活在地面以上,因此没有留下生活痕迹;但一般干栏式建筑中间会设置多个立柱以支撑房屋,与F1的柱坑分布图并不一致,所以,这座房屋的建筑形式仍旧是个谜团。

庙前遗址F1、F2部分发掘现场

当然,良渚是有干栏式建筑的,最直接的证据来自浙江海盐仙坛庙遗址墓葬出土的陶器盖,上面用寥寥几笔刻画出了一座干栏式的房屋。

仙坛庙遗址出土陶器盖

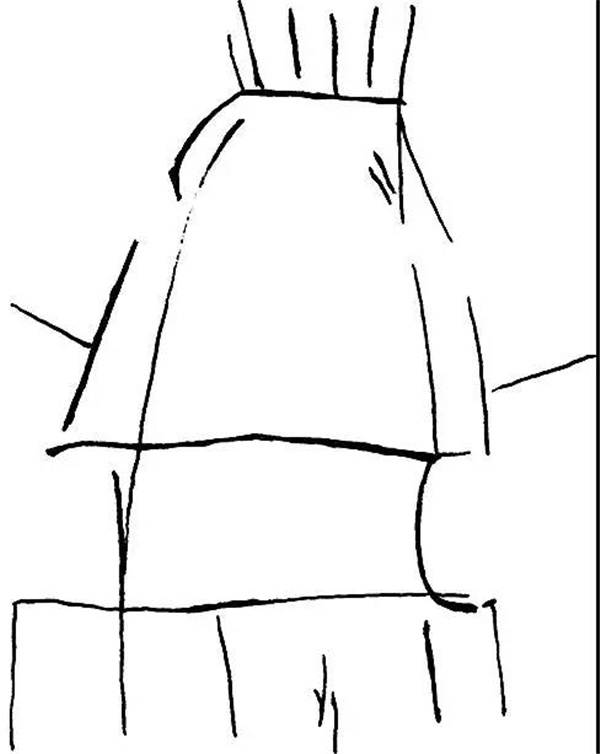

干栏式建筑刻符

图案的下半部分是6根竖向短线,作为桩柱支撑着用横线表示的一个平台。平台上用两根竖线表示房屋的墙体。墙体上方为斜陡的四面坡形式的屋顶,屋脊上有数根竖向的短线,这种结构可能是房屋顶端的某种装饰,也可能与前后两个坡面的固定有关;另外,在屋顶的两侧还刻了两条细线,研究者推测这两条细线可能是想表现整个屋顶是由茅草或是稻草类材料铺设而成。

有关屋顶的结构,更多的细节来自卞家山遗址出土的陶屋模型,可与仙坛庙遗址的房屋图案相互印证。陶屋的屋脊上有残断的凸起,应该与图案里屋脊上的竖线是同一结构;屋顶表面刻划了若干斜细线,表明屋顶是由某种细长的植物茎叶铺设而成;另外,陶屋顶的四面坡上还各开了一个气窗,用于通风。不同地区的遗址出土了用不同方式表现的结构相似的屋顶,足以说明这种四面坡式的草屋顶在良渚文化时期具有一定的代表性。

卞家山遗址出土陶屋模型

需要说明的是,长江下游地区,气候潮湿,八千年前的跨湖桥人可能就已经会建造干栏式建筑以防潮了;距今六七千年的河姆渡遗址至今仍旧保留有大量干栏式建筑的遗迹。而到了良渚时期,干栏式建筑发现不多,地面式建筑是良渚基层聚落中最主要的居住建筑形式。

建筑形式的变化受到了多种因素的影响。夯土技术的进步满足了一定的防潮要求,使其成为干栏式建筑的替代品;而良渚时期发达的稻作农业也为大面积台墩的堆筑奠定了良好的经济基础。

时间快进到现在,生活在浙江地区的居民,随着生活水平的提高,建造的多层楼房普遍将一层架空以防潮,居住生活在二楼以上的楼层,这应该也是钢筋混凝土版的“干栏”建筑了。

作者:王加点