水稻是世界上最古老

最重要的农作物之一

对人类文明的发展有着重要的意义

五千多年前,良渚人种植的稻田规模已相当可观。良渚遗址(群)出土的炭化稻谷和水稻植物硅酸体进行分析可发现,良渚时期的稻米形态特征为短圆类型,与现代栽培稻种的粳亚种谷粒相似,表明良渚时期栽培的稻类型可能以粳亚种为主。根据对茅山遗址的估算,当时的亩产量可达141千克。我们可以做个对比,1950年中国水稻的平均亩产量也是141千克,由此可见良渚时期的稻作农业水平已经非常发达。

良渚文化时期的农业生产已有明确的组织、管理和规划,浙江余杭茅山遗址发现了目前最大的良渚文化稻田。茅山遗址位于古城以东约30千米处,是良渚古城的同期遗存。经考古发掘,茅山遗址揭露出居住区、墓葬区和稻田区,其中稻田区位于山麓南侧的低地。

良渚中期的稻田规模并不大,呈条块状,每块稻田面积从1-2平方米到30-40平方米不等;发展到良渚晚期,则形成总面积达55000平方米(折合约83亩)的超大稻田区。该稻田区被5条南北向的红烧土田埂(长17-19米)和2条东西向的河道及灌溉渠系切割成多个面积1000—2000平方米的大田块。

而在良渚文化前的崧泽文化晚期,人们就发明了石镰这样的农具。农具是古代劳动人民从事农业生产活动使用的工具。良渚文化时期农具就已经呈现出多样化、专业化与规范化的特征,出现了成套的先进生产工具,如石犁、石破土器、石镰和石刀等,其种类之多和打磨之精致在中国新石器时代首屈一指,特别是石犁在良渚时期的运用,大大提高了劳动生产率和翻地质量,这正适应了大规模水稻种植的需要。

良渚文化石镰

(1987年余杭区瓶窑镇采集)

黑褐色,器身扁平如戈形,单面弧刃,背弧,尾宽。长17、宽6.1、厚0.6厘米。

良渚时期,人们用石镰收割成熟的水稻。良渚石镰的形状与今天的铁镰非常相似,有左手石镰和右手石镰两种样式,收割时,一手抓住稻杆,另一手执石镰将稻穗和稻杆一同割下。直到今天,水稻人工收割还使用同样的方法。

良渚文化石犁

(1981年余杭舟枕上湖村采集)

灰白色,石质,整器呈等腰三角形,两侧单刃部,中间钻有两孔,尾部有一长形内凹,此器制作规整。

长33.6、宽28.5、厚0.8、孔径1.6厘米。

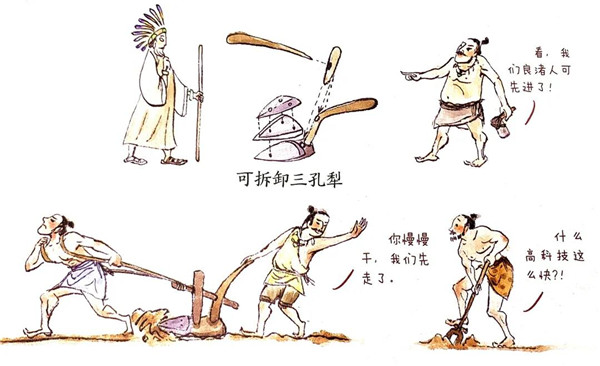

崧泽(文化)末期,开始出现石犁,当时的石犁还比较小,它是有一个孔或三个孔的一种石质农具。到良渚早期,(石犁)开始由小变大,由短变长,良渚晚期,它的长度最多能够达到50多厘米。石犁耕作时,犁面斜插在土层中,一人拉动石犁前进,一人手扶犁架保持方向。石犁的出现,将间断式小触面耕作演变为连续的大触面耕作,大大提高了生产效率。

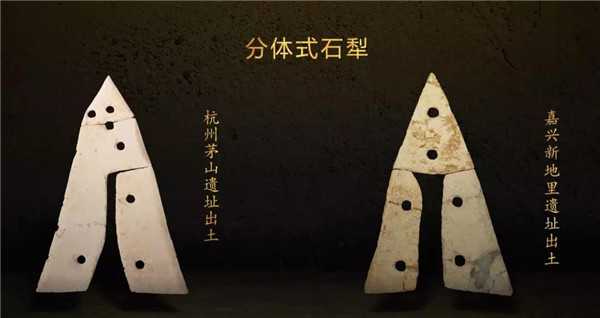

崧泽晚期,还出现了有犁头和两侧犁翼构成的分体式石犁。分体式石犁增大了石犁的体量,耕作面积更大,同时也方便替换损坏的部件。

石镰、石犁的发现,表明良渚文化已进入犁耕阶段,大面积地开垦、翻耕农园。发达的稻作业,为良渚文明提供了坚实的物质基础。还有哪些农耕工具,在五千年前就“备受恩宠”呢?

良渚文化石破土器

(余杭区瓶窑镇凤山采集)

青灰色,器身扁平,平面呈三角形状,前锋夹角为45度,单面刃,微外弧。柄部短而方正,柄外缘与前斜边呈同一直线,中有半圆形凹缺,中部还有一圆孔。

宽30.5、长37.8、厚1.3厘米。

使用石破土器时,利用器身所开的长缺口和顶角缺口捆绑木柄,木柄上系绳可牵引,破土器带刃的长边入土,前边两人挽拉,后边一人扶把而耕。

良渚文化石耘田器

石耘田器是用于稻田中除草的工具。

"国以民为本,民以食为天"。

我国古代农业生产经久不衰,

与日常劳动工具息息相关,

良渚先民运用其智慧,

为农业发展贡献了力量。