良渚,意为美好的水中小岛。现实中毗邻杭州的良渚镇,也确是一个山明水秀、物阜民丰的静谧村庄。如果不是1936年施昕更先生的一次偶然发掘,人们实在很难将这里与“中国最早的城市文明”联系起来。正是基于1936年的那次发掘和一代代考古工作者在环太湖地区的不懈工作,我们才得以在今天逐渐展开良渚文明的恢弘图卷。

图一 “良渚遗址群”景貌——良渚文化的中心区域在杭州西北部的良渚、瓶窑、安溪(现隶属余杭市)一带,江苏、上海等地区也发现许多重要遗址。

分布在太湖流域的良渚文明被称为“中华文明之光”,这个距今五千年的古代文明大体与古埃及文明、苏美尔文明和哈拉帕文明处在同一时期。2006年以来,浙江省文物考古研究所在余杭良渚遗址群内发现并发掘出面积巨大的良渚古城。良渚古城在中国乃至世界范围内,是同时期分布面积最大的古城遗址之一,遗址内还有大型水利系统、祭坛和权贵墓地等,遗址群总面积达110平方公里。

图二 良渚古城及外围水利系统一览——由内至外为宫城、王城、外郭和外围水利工程。

良渚玉器是良渚文明最突出的成就之一,对研究良渚社会有着重要价值。仅反山、瑶山两处的墓葬就出土玉器2000多组,单件超过6000件。除了数量惊人,这些发现于不同墓葬的玉器既体现出良渚玉器风格的一致性,又因墓葬等级、墓主性别的不同而表现出差异。

图三 反山M20玉器出土状态(局部)

1

从“玉琮王”

与“神人兽面纹”说起

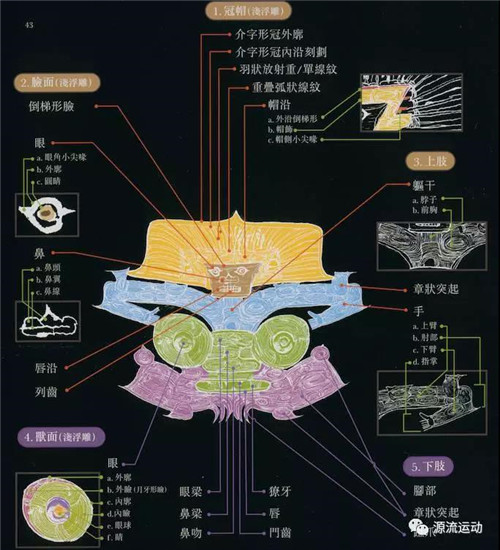

“神人兽面纹”是良渚玉器中最重要的纹饰。最典型的神人兽面纹出现在反山12号墓出土的“玉琮王”上,“玉琮王”高约8.8厘米,最宽处17.6厘米,重达6.5公斤。这件看似笨重的玉琮并不符合人们通常认为的“大巧不工”,相反地,玉琮上雕有精致的纹饰,特别是在玉琮四面的中间直槽处,均雕刻着两个精巧的神人兽面纹,在3cmx4cm的范围内刻画出繁密的纹饰,最细致处甚至在1mm内阴刻了4-5根线条。

图四 反山M12:98玉琮——因器型硕大、纹饰精美而被誉为“玉琮王”

图五 反山M12“玉琮王”微痕照片(带比例尺)

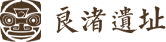

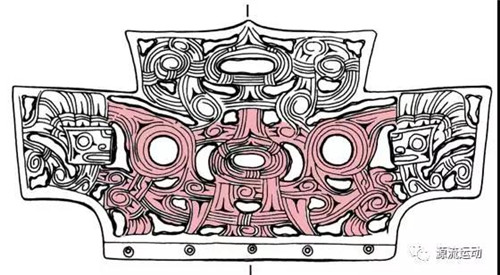

顾名思义,“神人兽面纹”分为“神人”和“神兽”两个部分。“神人”在上,头戴羽冠,两手翼展并放在兽面两侧;“神兽”在下,巨目圆睁,利爪在前,做蹲踞匍匐状。神人兽面纹周身布满回旋的底纹,几无留白。值得注意的是,神人的面部和羽冠以及兽面都用浅浮雕的手法做了突出强调,即做器者要将图案的其他部分全部磨低,这样费工费时的做法即使在1000多年后的商代晚期都是非常少见的。

图六 良渚神人兽面纹结构(引自《良渚玉工》)

图七 反山M12出土“玉琮王”神人介字形冠减地痕迹(下)和兽面大眼的打洼工艺(上)

图八 玉瑁,反山M12出土——其侧面也可以看出减地打洼工艺。

玉器的硬度在摩氏6-6.5度之间,如何在没有金属工具的时代将一块块美玉雕琢得如此精细?这一直是玉器工艺史上的悬案。在距良渚遗址不远的塘山遗址金村段和江苏句容丁沙地村北的两处作坊遗址中,考古工作者们发现了一些燧石片,硬度同软玉类似或更高的燧石可能是良渚精细化雕刻的工具之一。

图九 燧石工具,句容丁沙地遗址出土

2

无处不在的神人兽面纹

是信仰的符号

良渚玉器的主要器型有琮、璧、钺、冠状饰、三叉形器、璜、锥形器等。在以玉琮为主的器物上,神人兽面纹被一遍遍重复,纹饰母题无出其右。即便在其他类型的玉器或其他材质的器物上,神人兽面纹仍以极具美感的方式被组合和表现着。不同等级和不同性别墓主的墓葬出土的玉器上有不同的神人兽面纹变体,或者说不同的简化形式,可见无论社会地位高低或性别差异,玉器和神人兽面纹都是神性的代表。

图一〇 反山M12墓葬平面图及出土器物组合图示

图一一 汇观山M2出土镯形器上的神人兽面纹

图一二 反山M16出土冠状器上的神人兽面纹——“神兽”居中,“神人”则一分为二居于冠状器两边。

图一三 瑶山M9出土三叉形器上的神人兽面纹——“神兽”居中,两侧的“神人”以羽冠代表。

同时,神人兽面纹又是神秘的。良渚并不缺少大型的玉料,但无论在多大的玉器上,神人兽面纹都保持着不大的尺寸,始终在向精细化而非差异化发展。不难想象,这样的纹饰并非为了“给人看”,而更可能是为了“给神看”。越高等级的墓葬中玉器上的神人兽面纹越精细,说明高等级的权贵掌握着更好的社会资源,也掌握着和神沟通的权力。神人兽面纹这种“秘不示人”的特点,也是“藏礼于器”的体现。

3

良渚文明的衰落与余音

自距今4600-4300年前后,良渚文化逐步衰落,出现了聚落减少、遗址群内尚未发现晚期显贵墓地、玉器的数量和种类明显减少且制作水平大幅下降等现象。其衰落的原因则众说纷纭,常见的观点有外族入侵说、气候变化说等。良渚文明在鼎盛时期制作了大量精美的玉器,这些质量极佳的透闪石软玉需要耗费大量的人工从山脉中开采运输,由能工巧匠经数月、甚至数年雕琢,再加上良渚古城和水利设施等工程建设,必然使大量劳动力脱离农业生产,这些或许也是加重良渚社会衰落的重要因素。

图一四 良渚文化晚期·玉琮,台北故宫博物院藏

然而,良渚玉文化的影响仍延续并波及整个中国新石器末期的“龙山时代”甚至青铜时代。在良渚文化衰落后,玉琮仍然以不同形态在各地的玉器手工业体系中延续发展。除了华东的平原区,黄土高原、甘青地区、成都平原和岭南地区都发现带有地方特色的玉琮。这些流传于世的良渚“余音”,即使到了历史时期也依旧闪耀着神秘的光芒。良渚文明这个距今四五千年的古代文明如一颗绚丽的流星,在灿若星河的中华历史中闪耀。

图一五 良渚遗址群的重要遗址及出土的高等级玉器

由杭州良渚遗址管理区管理委员会主办,北京大学考古文博学院承办的“源流·良渚文化遗产创意设计专项赛”正在征稿中,欢迎大家寻找灵感,用创意设计将远古的文明接引到当代。

来源:源流运动