4月23日至25日,第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛在余杭良渚举行,中外博物馆界代表共聚良渚,共话博物馆创新发展。期间,论坛受到中央和省市各级媒体持续关注!

论坛开幕

央媒省媒齐齐聚焦

4月23日下午,第三届联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛在余杭良渚开幕,吸引了人民日报客户端、新华社客户端、央视新闻客户端、光明日报客户端、中国旅游报、中国文化报、中国青年报客户端、新华网、央广网、央视网、中国新闻网、香港商报、浙江日报、钱江晚报、潮新闻、杭州日报等央媒和省市各级媒体齐齐聚焦。

▲人民日报客户端

▲新华社客户端

▲央视新闻客户端

▲光明日报客户端

▲中国旅游报头版

▲更多中央、省级、市级媒体报道

国际化传播

余杭吸引全球目光

本次论坛汇聚了60余个国家和地区的190余名中外嘉宾,不仅受到国内媒体的广泛报道,也面向海外“发起”了一场国际化传播,CGTN阿语频道、中国文化海外版、中国日报海外版、浙江广电国际频道中国蓝国际矩阵、韵味杭州海外账号、杭州英文网等均对此次论坛进行了报道,“五千年中国看良渚”的金名片面向世界更加闪闪发光。

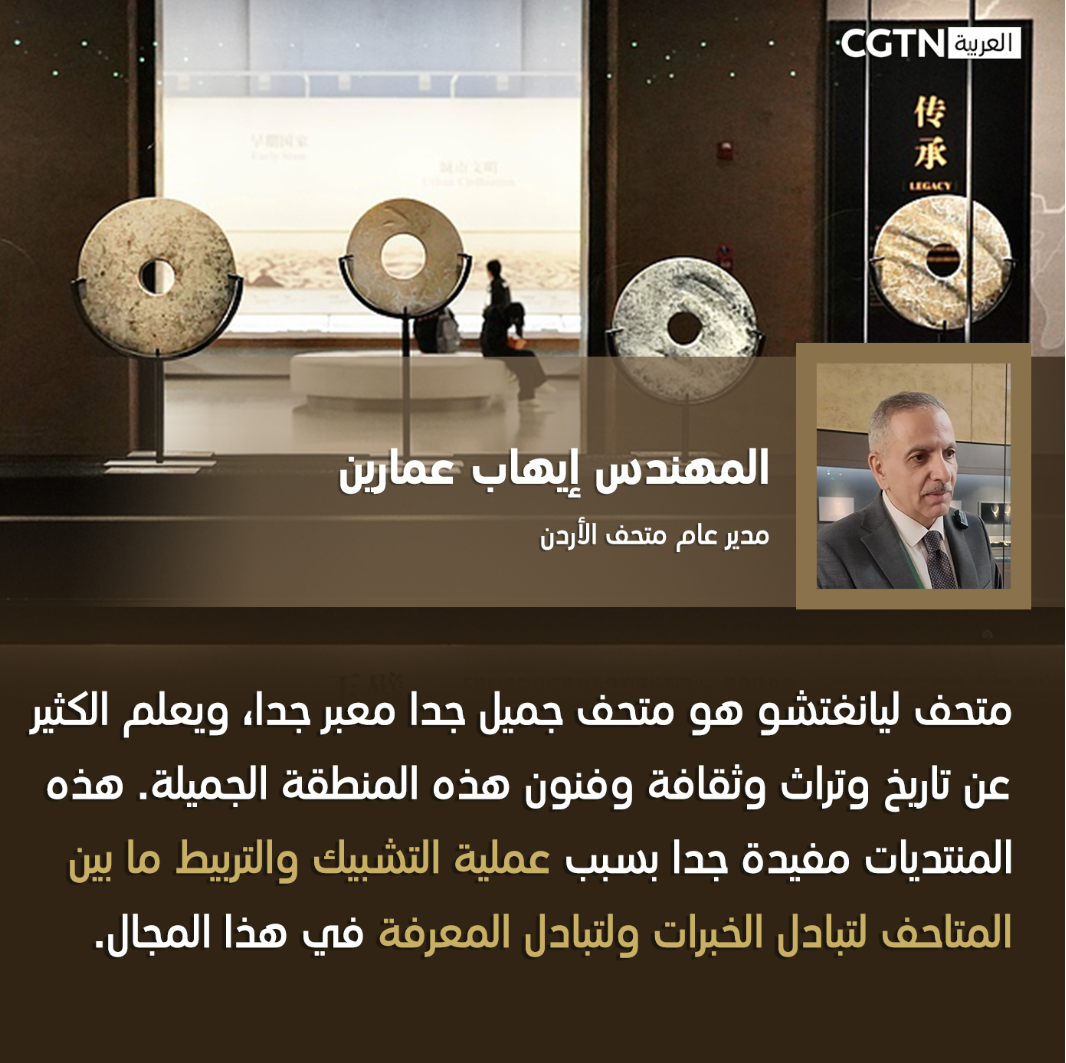

▲CGTN(中国国际电视台)报道:约旦博物馆馆长伊哈卜·阿马林说:“良渚博物院让我对良渚的历史、遗产、文化和艺术有更多了解。”

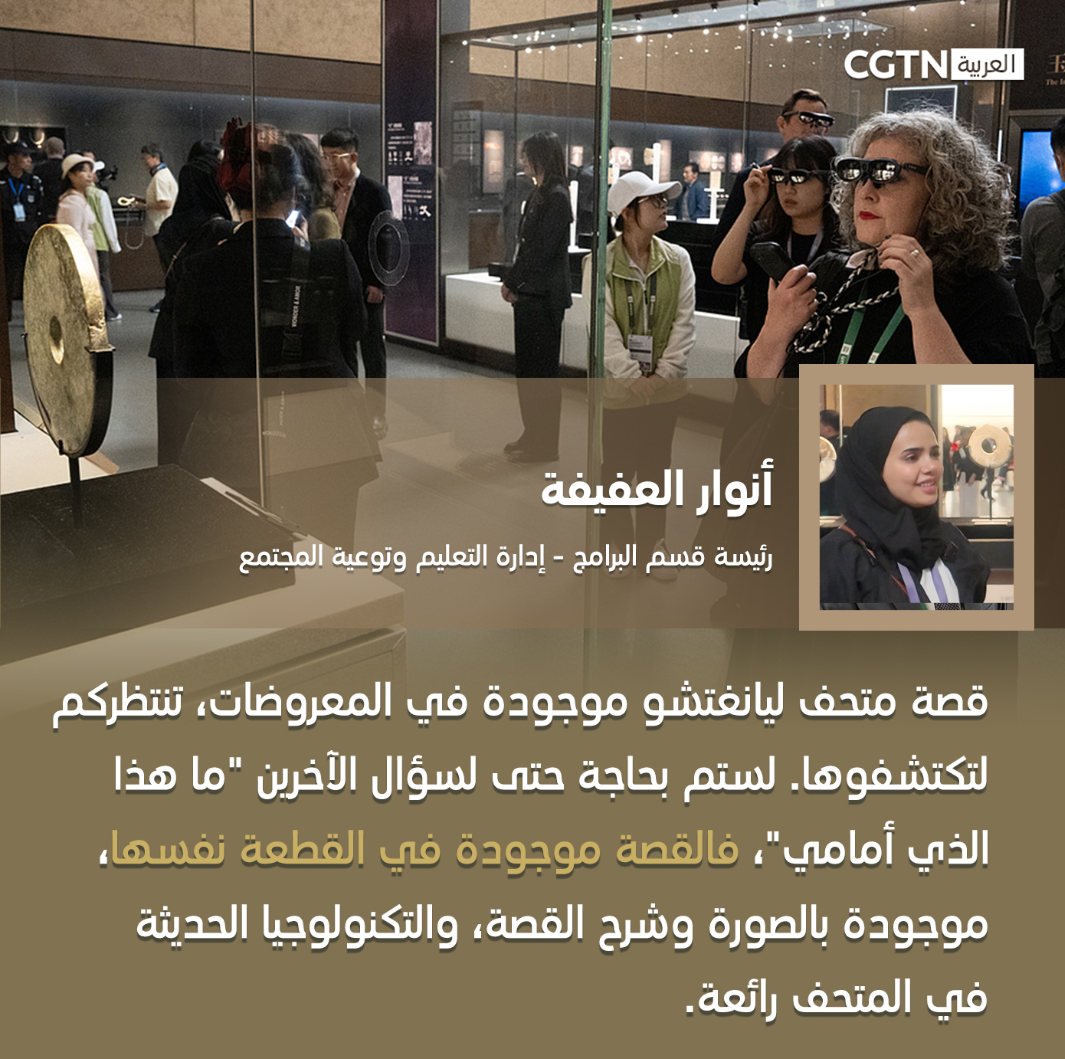

▲CGTN(中国国际电视台)报道:卡塔尔伊斯兰艺术博物馆学术项目主管安瓦尔·阿菲珐说:“良渚博物院现代技术的运用让历史鲜活起来。”

▲中国日报海外版报道:联合国教科文组织国际博物馆高级别论坛探讨博物馆的新角色

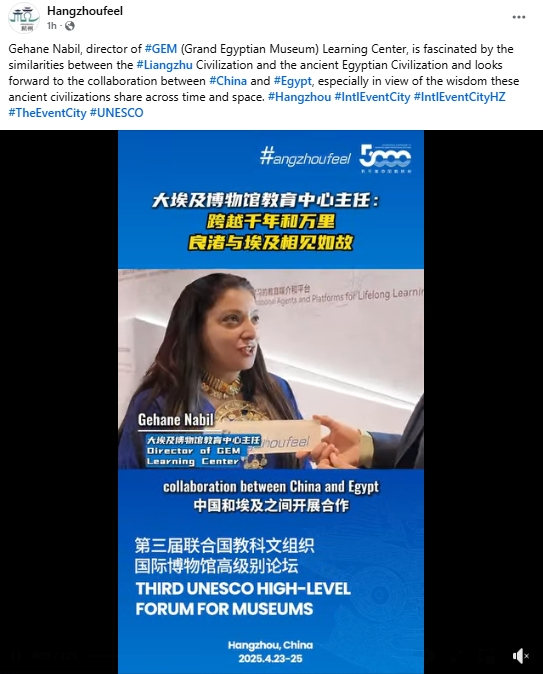

▲韵味杭州海外账号报道:大埃及博物馆教育中心主任说:“跨越千年和万里,良渚与埃及相见如故。”

▲杭州电视台《看杭州》双语电视栏目海外媒体账号报道:菲律宾国家人类学博物馆馆长说:“良渚遗址的考古发现可以说是过去一个世纪考古学发展的缩影。”

▲更多国际化报道

独特视角

展望世界博物馆的未来

论坛期间,各国文化互相交流、互相碰撞,多家媒体围绕文化遗产共护共享、科技赋能遗址保护、文博专家的文化共鸣、人工智能助力博物馆发展等方面发表了独特见解,一起来看部分报道。

人民日报海外版:杭州余杭打造文化遗产共护共享的“良渚经验”

报道节选

漫步于良渚博物院,来自世界各地的游客通过AR眼镜观赏“动起来”的刻符黑陶罐,良渚先民五千年前的生活借助科技手段生动呈现在眼前。……位于杭州市余杭区的良渚古城遗址,承载着拥有五千年历史的良渚文化,而今,这曾延续千年的灿烂文化经过共护、实现共享,融入余杭的文化基因,丰富人们的精神生活。

(扫描二维码查看报道全文)

新华社客户端:良渚遗址 科技照亮文明之光

报道节选

2019年,良渚古城遗址成功列入《世界遗产名录》,掀开保护与利用的新篇章。近年来,良渚遗址持续推进科技考古,深化“良渚遗址5000+”数智应用,覆盖大遗址“发掘-保护-研究-利用”全流程。2024年全国首个潮湿环境土遗址保护实验室在良渚揭牌,攻坚南方潮湿环境下的遗址保护难题。此外,良渚博物院不断升级完善数字化参访体验技术,让良渚文化更生动地展示在游客面前。科技之光照亮这一5000余年前的古文明,在保护和利用中展现世界遗产的魅力。

(扫描二维码查看报道全文)

中国新闻网:多国文博专家走进良渚 “新”与“旧”引文化共鸣

报道节选

良渚的新鲜一面引人关注,与其有关的古老遗迹和文物也唤起了参观者的“熟悉感”。……菲律宾国家人类学博物馆馆长杰雷米认为,良渚在游客管理、公众教育、社区互动和安全保护方面的经验值得其学习。“在国际会议上,我们总是相互合作、支持。博物馆人随时准备合作互鉴。”

(扫描二维码查看报道全文)

潮新闻客户端:赋能中轴线,文化地标集群闪耀杭州新中心

报道节选

博物馆是保护和传承人类文明的重要殿堂,是连接过去、现在、未来的桥梁。作为国际高级别论坛,选址良渚,意蕴深厚,意义独特。

而拥有“良渚文化”这张世界级金名片的余杭,在纵深建设杭州城市重要新中心的过程中,也正在创新放大文化综合效应,以“良渚文化大走廊”为纽带,通过高能级文化地标集群的建设,构筑浙里文化新高地。

(扫描二维码查看报道全文)

都市快报:在五千年良渚,探索博物馆的下一个未来

报道节选

人工智能的兴起,为博物馆未来发展带来重大机遇。本届论坛上,“数字技术与人工智能的运用”成为与会嘉宾讨论的重点。人工智能通过比较和研究全球文化遗存,对全球人类文化的理解达到一个新的高度。”智利文化、艺术和遗产部副部长卡洛琳娜·佩雷兹·达塔利说,这有助于更好地理解人类迁徙模式和文化交流,从而更深入地研究博物馆的藏品。

(扫描二维码查看报道全文)