近日,浙江省人民政府批准通过《全国重点文物保护单位良渚遗址和鲤鱼山-老虎岭水坝遗址保护总体规划(2021-2035)》(以下简称“总规”)。

规划文本共16章103条,包括总则,遗址概况,遗址价值与构成,规划修编需求,遗址保存现状评估,遗址现状综合评估,规划原则、目标与对策,保护区划与管理规定,遗址保护规划,遗址管理规划,遗址利用规划,遗产研究规划,社会经济可持续发展协调要求,相关规划衔接,咨询项目,实施分期与投资估算,规划实施保障,附则等内容,为有效保护、合理利用良渚遗址提供了科学依据,对高标准推动良渚遗址保护研究传承利用工作具有重要指导意义。

Q

为什么要编制“总规”?

01 总体规划协调统筹的要求

“鲤鱼山-老虎岭水坝遗址”于2019年10月公布为全国重点文物保护单位,需要编制相应的保护总体规划,并与2013年浙江省人民政府发文批准的《良渚遗址保护总体规划》进行统筹,实行整体保护,实现两个“国保”协调统一。

02 良渚古城遗址申遗承诺的兑现

联合国教科文组织世界遗产委员会对2019年中国拟申报世界文化遗产的良渚古城遗址审核过程中提出了有关考古研究、游客管理、遗产监测、基础设施建设等方面的要求,这些要求需在“总规”中予以落实。

03 后申遗时代保护利用的需要

良渚古城遗址的成功申遗,对保护研究传承利用工作提出了更高的要求,更加注重通过遗产地的可持续发展方式,来促进保护和利用之间的平衡与统筹,这些举措也需在新的保护总体规划中予以明确。

Q

历时、难点及所做工作

2019年11月正式启动《总规》编制工作,至2024年8月取得省政府批复,正式公布实施,历时约五年时间。期间经过反复论证研究,并召开多次专家及政府专题审查会议,经过不断优化完善,相继取得省文物局、国家文物局专业指导及批复意见,并通过各层政府逐级报审,最终顺利取得省政府批复。

如何使该规划在既坚持文物工作方针的前提下作出创新,又着眼实际下放大良渚遗址的大遗址保护宏观效应,编制过程中面临了很多困难和问题。

01 保护区划的划定问题

经过多次研究,通过结合遗址的重要程度、分布情况、保存现状等,采用点状保护、发掘后划入相应的管理等级等多种方式进行区划划定,采用这种方式可以在确保遗址安全的前提下适度缩小保护范围,也可以在遗址保护与属地发展上达到一定程度的平衡。

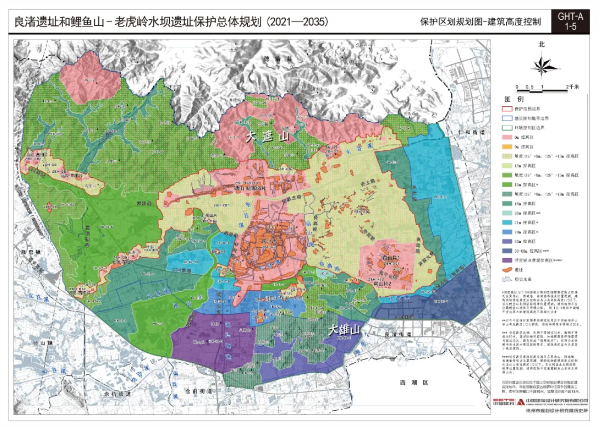

02 限高问题

经过多次与属地镇街、村社进行探讨对接、现场踏勘并组织专家等开展多轮的研究讨论等,最终结合实际进行了局部创新,在“保护第一”的原则下,综合最新考古成果、建设需求以及借助更宏观的景观视线分析,在确保遗址安全及景观风貌协调的前提下,制定科学合理及精准的高度控制要求。

03 保护与利用问题

良渚古城遗址申遗成功后,给良渚遗址的保护研究传承利用工作提出了更高的要求,规划的部分内容也针对性进行了修改完善,尤其在以“保”为主、“保”“利”协调方面,在确保文物安全的前提下,支持遗产地因地制宜适度发展服务业和休闲农业,促进文旅融合发展等,更好地服务良渚遗址后申遗时代发展。

Q

规划原则、对象、范围与期限

01 规划原则

价值优先、系统阐释原则问题导向、突出重点原则分级保护、分期推进原则空间管控、统筹发展原则资源整合、可持续发展原则

02 规划对象

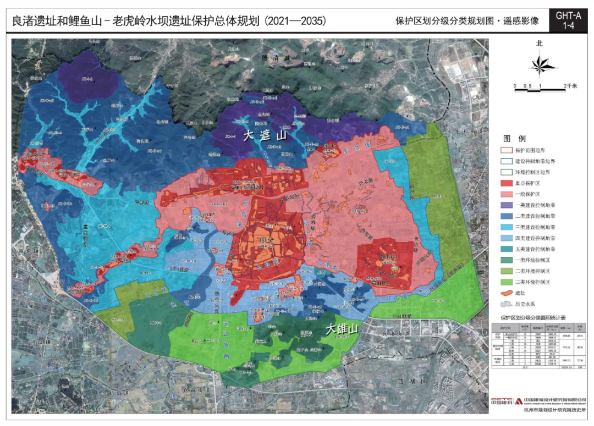

支撑“良渚遗址”和“鲤鱼山-老虎岭水坝遗址”价值特征的全部载体,即遗址空间格局、遗址本体要素、遗址环境要素、遗址出土文物及其承载的全部历史信息。

03 规划范围

包括“良渚遗址”和“鲤鱼山-老虎岭水坝遗址”及其相关环境,总规划面积16159.15公顷。其中保护区4740.92公顷,建设控制地带7773.11公顷,环境控制区3645.12公顷,涉及余杭区15933.66公顷,德清县225.49公顷。

04 规划期限近期2021—2025年;中期:2026—2030年;远期:2031—2035年;不定期:2021—2035年。

Q

规划总目标

01 实现遗产价值整体保护

真实、完整地保护“良渚遗址”和“鲤鱼山-老虎岭水坝遗址”的空间格局、遗址本体、出土文物、环境要素等全部价值要素及其载体所承载的历史信息,实现“良渚遗址”和“鲤鱼山-老虎岭水坝遗址”遗产价值的整体保护。

02 统筹社会可持续发展

统筹“良渚遗址”和“鲤鱼山-老虎岭水坝遗址”保护管理与周边土地资源、文化资源、水资源的整合保护与合理利用,协调遗产保护需求与城市发展需求,谋求“良渚遗址”和“鲤鱼山-老虎岭水坝遗址”保护与遗产地社会经济文化可持续发展的和谐关系。

Q

规划有哪些亮点?

规划依据国家法律、法规、行业技术标准、规范,并结合国际遗产保护理念,在上版保护总体规划实施情况评估以及考古工作成果、遗址所在地社会经济发展情况分析的基础上,重点对以下规划内容进行重大调整:

01 统筹规划更整体

有鉴于“良渚遗址”和“鲤鱼山-老虎岭水坝遗址”两处全国重点文物保护单位在时空界定、遗址价值等方面存在着高度的关联特性,本次规划特将其视为一个整体保护对象,统筹进行全国重点文物保护单位专项保护规划编制。

02 保护区划更科学

依据新的考古发现、遗产构成分析以及新的规划规范,坚持遗产保护的真实性、完整性、兼顾保护管理的可操作性与前瞻性,对保护范围及重点保护区边界做出调整;针对遗址环境要素分布特征及其建设压力,结合国土空间三条控制线边界与管理要求,对建设控制地带和环境控制区地块做出边界调整;以控制、引导规划范围内的村镇建设活动为重点,调整制定保护区划分级分类管理规定。

03 保护对象更兼容

良渚遗址和鲤鱼山-老虎岭水坝遗址的考古研究工作将一直处于不断的考古动态推进之中,新的遗址点始终处于被发现、被确认、被解释的过程中,致使规划的保护对象具有突出的“不确定性”。对此本规划针对保护对象的动态特征制定大遗址保护规划的专项措施,使之具有一定的兼容性或开放性,尽可能确保遗址保护的安全性与完整性。

04 价值阐释更明确

以“早期国家”、“城市文明”、“稻作农业”为价值基准,继续对标世界遗产的价值标准、运用遗产辨识理论,深化良渚遗址群的价值特征分析,完善遗产构成要素。针对良渚遗址群在中华文明标识体系中所拥有的重大遗产价值,规划提出以良渚国家考古遗址公园建设为依托,构建资源整合模式下以遗址保护与价值阐释为核心的遗址综合利用体系,展现长江流域在“早期国家”、“城市文明”和“稻作农业” 方面的基本特征。

05 社会发展可持续

针对位处城郊的良渚遗址群完整保护要求,特别因遗址所在地正处于高速发展的城镇化进程中,一方面需要遏制不符合遗址保护与价值定位的利用需求与建设压力,另一方面需要统筹遗产保护与遗产地社会经济持续发展之间的协调关系。为此本规划提出整合保护与利用文化资源/遗产、生态资源与基本农田三大资源,从土地利用、居民调控、城乡建设、产业经济、旅游发展等方面,深化探索遗址保护与遗址所在地社会经济可持续发展的相关规划之间的衔接方式或途径。

后续还将陆续推出总规问答系列解读

敬请期待